28 августа - Успенье-Спожинки

Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии — один из самых древних христианских праздников. Католическая церковь празднует Успение 15 августа по григорианскому календарю, а Православная церковь, придерживающаяся «старого» календаря, отмечает его 28 августа (15 августа по юлианскому календарю соответствует 28 августа по григорианскому).

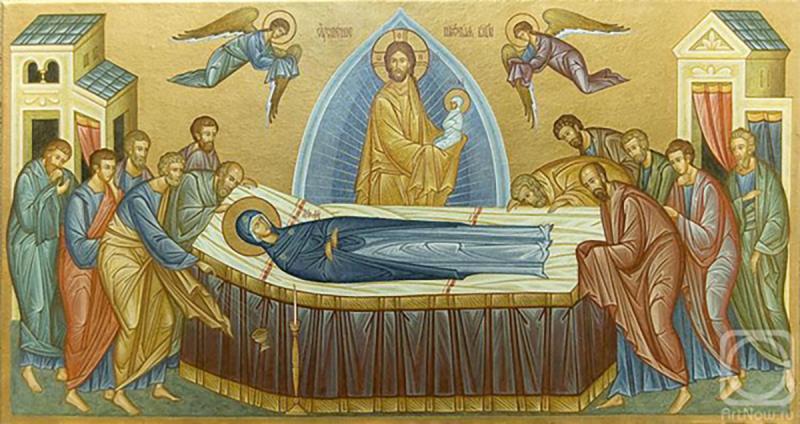

Праздник Успения Богородицы установлен в память о кончине и вознесении на небеса Приснодевы Марии. При этом канонические тексты Успение Богородицы не упоминают, да и вообще описывают лишь тот период жизни Девы Марии, который связан с Рождением, жизнью и Вознесением Христа. Согласно Новому Завету, Христос оставил Марию на попечении апостола Иоанна, и она пребывала со всеми апостолами в день Пятидесятницы, получив вместе с ними дар Святого Духа. Дальнейшую жизнь Марии и её кончину (равно как и её ранние годы жизни) описывают только многочисленные апокрифы, такие, как «Сказание об Успении Богородицы» Псевдо-Иоанна Богослова (конец V, или начало VI века).

Согласно апокрифическим сказаниям, после Вознесения Христова Богородица проживала в доме Иоанна Богослова в Иерусалиме, дни и ночи проводила в молитве, часто посещая Голгофу и Гроб Господень. В одно из таких посещений ей явился архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу», и обещавший, что она будет взята в Царство Небесное — «чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время». Дева Мария сообщила о скорой своей кончине Иосифу Аримафейскому, а также вознесла молитву Богу, пожелав увидеть перед смертью апостолов. Тогда «по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия». Простившись со всеми близкими и сделав распоряжение относительно своего имущества, Богородица приготовилась к смерти. Когда же настал час Успения, Божественный Свет снизошел на Богоматерь; померкли все свечи, и в ослепительном сиянии сошел сам Христос, окруженный Силами Небесными. Мария, увидав это, воскликнула: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе, Спасе моем, яко призре на смирение рабы своея!»; и легко и радостно предала дух свой в руки Бога.

Оплакав разлуку с Богородицей, апостолы приступили к погребению. Пречистое тело Марии торжественной процессией пронесли через Иерусалим, а народу было явлено чудо: «облачный круг, плывший по воздуху, спустился на землю и точно стеною окружил как святых Апостолов, так и остальных христиан», защищая их от стражи и первосвященников, желавших разогнать собравшуюся толпу. Апостолы поместили гроб в погребальную пещеру и закрыли вход большим камнем. Согласно одному из греческих апокрифов, в погребении не смог участвовать апостол Фома, и именно ему было видение Богородицы, возносящейся на небо; апостолы, по его настоянию, открыли пещеру и обнаружили в гробу только пустые благоухавшие одежды. Таким образом они убедились, что тело Пресвятой Богородицы, как и тело Сына ее, вознеслось на Небеса. Вечером того же дня, когда апостолы собрались за трапезой, Мария сама явилась им и сказала: «Радуйтесь! Я с вами во все дни».

Считается, что праздник Успения Богоматери появился в IV или V веке; а к 15 августа он был привязан в конце VI века императором Маврикием. Постепенно праздник распространился по всем церквям, и верующие разных стран стали прославлять в этот день Богоматерь, представшую как царица на престоле по правую руку от Сына, принявшую под покровительство род человеческий и ходатайствующую за него перед Всевышним.

Славянские традиции

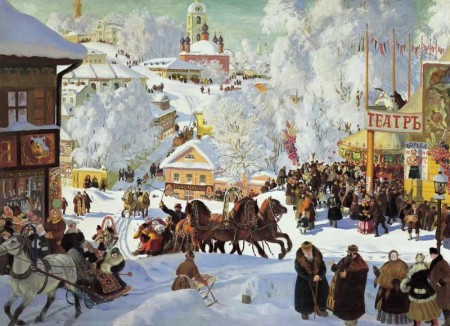

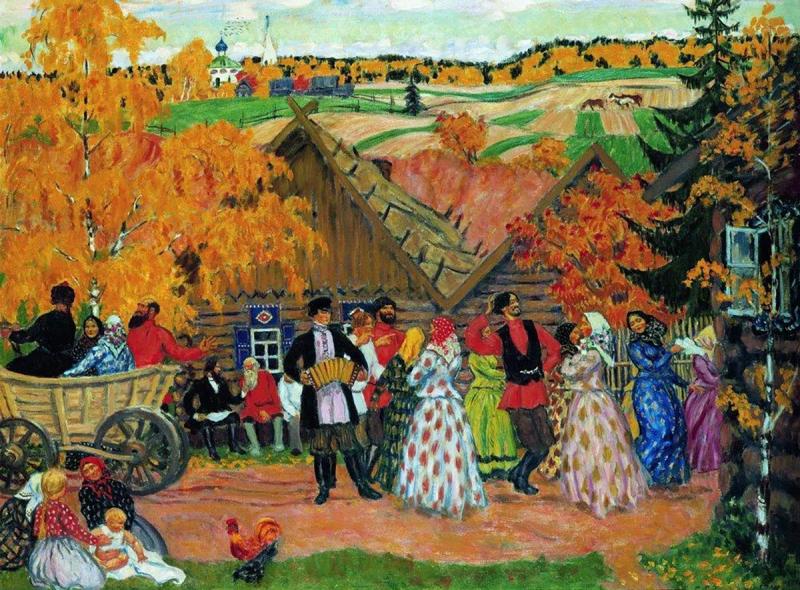

Для Церкви торжество Успения Богородицы было одним из важнейших событий, но для народа «Госпожин день» означал в первую очередь календарную границу (наступление осени) и праздник в честь урожая. Праздник, надо заметить, относительно скромный, поскольку сельскохозяйственные работы в эту пору были ещё в разгаре: сеяли озимые, заканчивали (а кое-где только начинали) жатву, приступали к обмолоту и сушке снопов, собирали овощи и ягоды. В Сибири с этого времени начиналось шишкование (сбор кедровых орехов) и осенняя ловля рыбы. Так что настоящий «благодарственный» пир в честь собранного и уложенного в закрома урожая устраивался значительно позднее (например, на Рождество Богородицы — 8 сентября по старому стилю); в Успение же во многих районах устраивали Спожинки — праздник последних колосьев.

Спожинки, Обжинки, Дожинки — это жатвенные обряды славян, которые могли привязываться к разным осенним праздникам в зависимости от сроков созревания злаков в разных районах. Часто они совершались в Успение Богороицы, поэтому и праздник этот называли в народе Спожинками или Госпожинками, намекая таким образом и на жатву, и на совместную работу в поле, и на суть праздника — в честь Госпожи Пречистой Девы.

Завершая жатву, земледельцы особое внимание уделяли последнему снопу, так как он считался средоточием плодородной силы, символом и хранителем нынешнего урожая. Срезать этот сноп-«пожинальник» должна была особая жница: самая старшая и опытная, либо самая красивая и «лёгкая на руку». Жали сноп молча (чтобы уберечься от гнева полевого духа, прячущегося в последних колосьях), либо с благодарственными молитвами и приговорами. Сжатые колосья клали особым образом: крестообразно, на перекрещенные серпы и т. п. Сноп вязали непременно пышный, украшали его цветами, венками, полотенцами и лентами, а потом хозяйка садилась на него и говорила: «Ржица-матушка, народи на лето получше этой, а если такой, то не надо никакой!», либо поднимала сноп над головой и приговаривала: «Вот эдакий высокий расти овес на прок!». В деревню последний сноп несли с песнями на руках. Кое-где даже обряжали этот сноп в сарафан или кафтан, делая подобие чучела, а потом устраивали с ним праздничное шествие с песнями и хороводами.

В некоторых местах вместе со снопом-именинником или вместо него делали жатвенный венок из колосьев и полевых цветов, перевитых лентами; такой венок в руках или на голове несла в деревню самая красивая девушка. Дома сноп-«именинник» ставили на почётное место под образа, венок вешали в красном углу у икон. Эти последние колосья сохраняли потом длительное время, чтобы использовать в обрядах: например, последним снопом в Покров кормили скот, чтобы был здоров и хорошо плодился; на святки сноп ставили в красный угол как символ плодородия; а весной зёрна из последнего или первого снопа и жатвенного венка подмешивали к зёрнам для сева, чтобы передать полю силу и обилие прошлого урожая. В русских селах последний сноп использовали ещё и для ритуального изгнания всякой «нечисти» – мух, тараканов и прочих надоедливых насекомых. Хозяйки в Успение, принеся домой последний сноп, принимались колосьями обмахивать избу, осенять жилище крестным знамением и приговаривать: «Рожь с поля – муха в поле!» «Мухи, блохи – вон, идёт хозяин в дом!».

Для того, чтобы поля не утратили свою плодородную силу, последний пучок колосьев нередко оставляли несжатым и особым образом «завивали»: закручивали жгутом или венком, заплетали в косу, украшали лентами и цветами, а потом пригибали к земле и привязывали, присыпали землёй, либо прижимали камнем концы колосьев, создавая подобие венка или арки. Под колосья нередко клали хлеб и соль — благодарственную жертву, и сопровождали все действия молитвами: «Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай!». Такие «часовни» из ржи или пшеницы обычно посвящали высшим силам, говоря, что оставляют колосья «на бороду» Богу, святому Илье, святому Николаю или — чаще всего — святому Власию. Исследователи славянского язычества считают, что в древности колосья оставляли в дар Велесу — богу скота и всяческого богатства, либо посвящали Перуну — богу-громовержцу, посылающему посевам необходимую влагу (дождь); а с приходом христианства «бороду» стали оставлять святым, заменившим языческих богов, или просто духу нивы - «житному деду», якобы находящему себе пристанище именно под этими последними колосьями.

Завершив обряды с последними колосьями (сосредоточив плодородную силу в последнем снопе и «заперев» её в «Велесовой бороде»), жницы старались и сами обменяться с полем живительной энергией. Этот обмен происходил обычно через перекатывания и кувыркания по земле. Весной, в начале полевых работ, женщины катались по межам, «передавая» свою силу полю, чтобы родился хороший урожай; а во время Дожинок снова катались по земле, требуя свою силу обратно: «Нивка-нивка, отдай мою силку, тебе лежать, а мне работать!», «Жнивка, жнивка! Отдай мою силку на пест, на колотило, на молотило, да на криво веретено».

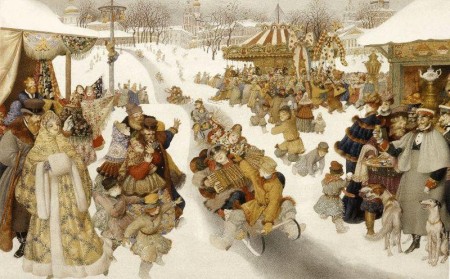

В завершение дожиночных обрядов, разумеется, устраивалась праздничная трапеза. Считалось, что весёлое «пирование Успенщины» и сытное угощение — залог густых посевов и хорошего урожая будущего года. Для праздника готовили каши из разных зёрен, хлеб, яичницу и просто вареные яйца, пироги и блины, а также хмельные напитки. Трапеза проходила обычно либо на поле, либо в хозяйском доме. В некоторых деревнях ещё в начале XX века сохранялся обычай на Успение Богородицы закатывать пиршество «на мирскую складку», когда все необходимые продукты закупались на общие деньги и собирались с каждого двора. Для праздника сообща варили пиво, пекли пироги и огромную яичницу-«пожинальницу», готовили каши и мясо в больших котлах.

Если хозяева жили богато и сами не успевали собрать урожай, то созывали соседей на «спожинки» или «толоки» - совместные работы. Обычно крестьяне в таких случаях охотно приходили на помощь: вместе работать было веселее, а за «помочи» хозяева выставляли всем угощение. В тех же случаях, когда крестьяне убирали барский урожай, угощение им выставлялось на господском дворе. Работники, закончив работу в поле, с песнями несли последний сноп на барский двор, где хозяева встречали жнецов и угощали обедом и вином. Какая-нибудь бойкая девица подносила именинный сноп барину, причем нередко за сноп просили выкуп (подарки или вино).

Успение во многих местах называли последним летним днем. С этой поры подступают осенние холода; отлетают ласточки, «унося тепло», а у лягушек «зарастает рот» (они перестают квакать). По народному выражению, «с Успленья солнце засыпает», поэтому на закате в этот день ходили в поле провожать светило с песнями, а вечером впервые «вздували огонь» в избах, садясь ужинать при свете горящей свечи или лучины. Время с Успения до дня Ивана Постного (29 августа ст.ст.) в старину называлось «молодое бабье лето» – в отличие от «старого бабьего лета» (с Семенова дня по Рождество Богородицы, 1 – 8 сентября ст.ст.). В некоторых местах на 15 августа приходилась первая встреча осени; с этого дня начинали водить осенние хороводы и устраивали первые посиделки, а девицы в это время приглядывали себе женихов, готовясь к Покрову.