Сергей Чупринин: «В России читают все меньше, зато пишут все больше»

Сергей Чупринин рассказывает о "Знамени", открытии Пелевина и о том, почему в России пишут больше, чем читают.

— Вы много лет возглавляете славнейший журнал «Знамя». Представляю, как вам тяжело видеть, что все меньше становится людей, для которых он что-то значит.

— Я прожил несколько исторических эпох. В советское и позднесоветское время литература была одним из самых важных дел в стране. Может быть, это стало для меня одним из стимулов заниматься ею. Но прошло и это, так что случившееся я рассматриваю как свою личную трагедию. Ведь сегодня для подавляющего большинства то, чем занимается мой журнал, — все равно что стоклеточные шашки. Есть люди, увлеченные стоклеточными шашками, но их немного.

Скоро уже и верить перестанут, что был в нашей жизни конец 1980-х — эпоха совершеннейшего восторга, подъема, когда чтение было для страны едва ли не всем. Безумные тиражи, читать интереснее, чем жить...

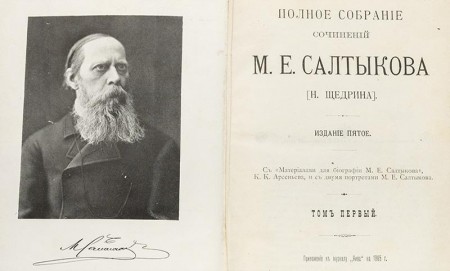

У журнала «Знамя» был миллионный тираж, у «Дружбы народов» — только под обещание напечатать «Детей Арбата» — 2,6 млн. «История государства Российского» Карамзина выходила миллионным тиражом. Миллионным!

Тогда нам казалось, что у нас самый читающий в мире народ. Потом выяснилось: в журналах искали не совсем то, не совсем художественное. В те времена литература была практически всем, играла роль протопарламента, потому что парламента не было, а надо было где-то обсуждать отношение к товарищу Сталину, к Горбачеву, к моде, к науке. Литература была гувернером общества. Я очень хорошо помню шестой номер «Нового мира» за 1987 год. Он был зачитан до дыр, его достать было нельзя. Там наконец-то опубликовали «Котлован» Андрея Платонова. Но читали не его, а статью Николая Шмелева «Авансы и долги», в которой объяснялось, почему в Советском Союзе нет и не может быть колбасы. То есть миллионы людей разыскивали этот номер ради новостей о колбасе.

— «Авансы и долги» я до сих пор помню. Впрочем, Платонова тоже.

— В нулевые годы тираж «Знамени» упал до 4 тыс. экземпляров, то есть в 250 раз. И примерно таковым он остается последние лет семь. То же происходит с другими литературными журналами.

Говорят, что журналы выполнили свою историческую миссию и могут уйти. Сейчас быстрее напечатать книгу. Зачем публиковать роман в журнале? К тому же мы гораздо более капризны, чем издатели. Правда, и их тиражи стоят.

Сейчас с нами остались только те, кого интересует собственно современная русская художественная литература и мнения писателей о литературе и жизни. Поскольку журнал — это не только проза и поэзия, а еще и статьи, в том числе о жизни.

— Какая роль сегодня у литературных журналов?

— Первая и главная на сегодня роль — сертифицирующая. Роль экспертизы. Если мы печатаем литературный текст, то на нем, по нашему представлению, а также по мнению большого числа людей, даже тех, кто не читает журналы, ставится незримый знак качества. Это произведение может быть хорошим или не очень хорошим, но мы подтверждаем, что оно, безусловно, принадлежит собственно литературе.

Вот я занимаюсь премией «Поэт». Название придумал Андрей Немзер, мой товарищ по жюри этой самой премии. Вручая премию, мы шутим, что дали справку: такой-то действительно поэт. Понимаете, рынок — книжный магазин, книжный развал, киоск — не может сыграть такую роль. В магазине человек теряется перед разнообразием фамилий, названий, обложек, аннотаций. Ему нужно подтверждение того, правда это или нет.

Еще одна роль: мы спасаем малые жанры в России. Где еще можно напечатать рассказ, эссе? Практически нигде. Книгу рассказов издать тоже нелегко, разумеется, если вы не Сорокин. С двадцатью маленькими рассказами писателю пойти решительно некуда — у издателя он вызывает сомнение. Ведь у нас и у издателя разные задачи. Издатель все-таки работает для того, чтобы извлечь прибыль, не правда ли? Поэтому хороший издатель находит автора, который становится для него бюджетообразующим. Когда я впервые услышал это слово, оно мне сразу очень понравилось. Вообразите, сколько денег принесли своим издателям Донцова, Дашкова или Акунин.

— А «Знамени» удавалось когда-либо «сертифицировать» автора, который потом стал бюджетообразующим в каком-то издательстве?

— Конечно. В начале 1990-х журнал открыл Виктора Пелевина.

— Это были вы?!

— Мы. «Омон Ра», «Жизнь насекомых», «Чапаев и Пустота»… Мне уже случалось об этом рассказывать…

— Так почему бы и нам не рассказать?

— Рукопись повести «Омон Ра» поступила самотеком. «Знамя» вообще-то не печатает фантастику, а эта рукопись была маркирована как фантастика. Виктор Олегович уже в ту пору печатался как фантаст в журналах «Знание — сила», «Химия и жизнь». И вот пришла ко мне одна сотрудница и сказала: «Сергей Иванович, я принесла повесть, очень интересную, знаю, что мы такое не печатаем, но ведь у вас есть страстишка. Прочтите». У каждого человека есть страстишка — я читаю фантастику для развлечения. Я прочел, мы напечатали — и Пелевин вышел из фантастического «гетто» в серьезные писатели.

— А взрыв был сразу?

— Потом, уже после «Жизни насекомых», появился интерес к тому, что делает Пелевин. А вначале нет. Мы тогда сотрудничали с одним французским издательством. Тогда французам тоже казалось, что русские авторы коммерчески перспективны, но от Пелевина они отказались, сказали, что это неинтересно. Как они потом кусали себе все места! Через несколько лет он триумфально был издан во Франции и принес своим издателям по кучке денег.

— Как приятно, хоть какая-то история здорового коммерческого успеха.

— Есть и другой пример. В конце 1992-го появляется молодой человек, школьный учитель немецкого языка. Приносит рассказик «Урок каллиграфии». Как бы ни о чем, но написан так каллиграфически, что ой-ой-ой! Мы позвали автора и говорим: а есть ли у вас что-нибудь еще? «Есть вообще-то, — говорит он, смущаясь, — роман». И мы подряд напечатали рассказ, а затем роман «Всех ожидает одна ночь». Это был Михаил Шишкин, сейчас признанный писатель. Но тогда никакого успеха не было. Спустя несколько лет — Михаил Павлович обычно исчезает года на четыре-пять, а потом приходит с романом — он принес нам «Взятие Измаила», у которого тоже не было коммерческого успеха.

Но одна премия, вторая — и все сказали: «О!» И тогда стали издавать все, что вышло раньше, но прошло почти бесследно для издательской жизни. Так бывает.

— То есть в ряд бюджетообразующих хорошего писателя выводит премия?

— В литературной жизни должны быть какие-то точки конденсации, вокруг которых все начинает крутиться. В XX веке такими точками как раз были редакции литературных журналов. Писатель, критик, поэт определялся тем, где он печатался, это был опознавательный знак. Все понимали: это автор «Нового мира», это — «Юности», хотя никаких идейных различий меж ними могло и не быть. Со второй половины 1990-х такими точками конденсации стали литературные премии. И оказалось, что у Букера один круг, у «Национального бестселлера» — другой, у премии Андрея Белого, которая вручается авангардистам со справкой, или Большой литературной премии России, которая вручается патриотам со справкой, — третий. Впрочем, у меня есть ощущение, что премии постепенно перестают играть эту роль.

— Почему?

— Во-первых, все приедается. Во-вторых, премии бывают разные. Премии, которые играют понятную роль в литературе, должны быть вменяемыми. Должен быть ясен их message. А есть какие-то бессмысленные премии, которые ничего человечеству сообщить не имеют, а хотят лишь дать кому-то немножко денег или устроить какую-нибудь пиар-акцию.

— Но и премии эволюционируют. Есть мнение, что Русский Букер не переживет прошлогоднего скандала. Говорят, мол, эта премия подрубила сук, на котором сидела.

— Надеюсь, этого не произойдет. Мне было бы жаль. И, простите меня, «после этого» еще не значит «вследствие этого». Срок контракта с British Petroleum истекал именно в этом году, так что вряд ли скандальная история вокруг вручения этой премии роману Елены Колядиной «Цветочный крест» подрубила тот самый сук. Не уверен, что люди в BP, которые принимают решения, слышали об этом романе, а также о существовании газет, в которых обсуждалась эта тема.

— Но теперь роман маркирован, на нем стоит знак качества.

— Позвольте мне личное суждение. Интеллигентным людям, не всем, разумеется, но какой-то их части, свойственно испытывать симпатии к чему-то причудливому, иногда даже дурацкому, лишь бы не такому, как у всех. Скажем, большой успех молодого Горького был основан на симпатии интеллигенции к босякам и вообще «подрывателям основ». Русская деревенская проза 1970–1980-х годов в значительной степени обязана успехом интеллигентным городским женщинам еврейской национальности, народолюбие которых обратилось не только к Матренам и Прасковьям, но и к их живописателям...

— Мне, условно интеллигентной городской женщине еврейской национальности, эти книжные Матрены не понравились. Сразу было видно, к чему дело идет.

— Вам — нет. Другим — да. Сравнительно недавно был момент, ставший рубежом: премию «Нацбест», которая как бы поверх идейных и эстетических различий маркирует все яркое и заметное, что имеет шанс стать бестселлером, интеллигентные либеральные члены жюри присудили роману Александра Проханова «Господин Гексоген». И из человека нерукопожатого, соловья генерального штаба и певца афганской и прочих войн Александр Андреевич сразу стал любимцем «Эха Москвы».

— Сергей Иванович, но посмотрите, где Проханов и где мы с вами и журнал «Знамя». Почему? Вообще российская интеллигенция совместима со здоровыми жизнеутверждающими сценариями, с успехом, деньгами, славой, прекрасным внешним видом?

— Разумеется, интеллигент — это еще не диагноз, во всяком случае, не смертельный диагноз. Посмотрите на реальность: помимо группы бюджетообразующих женщин в русской литературе есть несколько вполне успешных достойных литераторов и по нашим, и по европейским меркам. Можно ведь гордиться успехами Людмилы Улицкой. Роман «Даниэль Штайн, переводчик» прочли многие из тех, кто давно не брал в руки книгу современного русского писателя. У меня как у литературного критика есть вопросы к писателю Улицкой, в том числе по этому роману. Но я ужасно рад, что это произошло.

— А «Знамя» как выживает в новые времена?

— Мы выживаем уже лет двадцать, так что пообвыклись. Есть институты, которые по определению не могут быть прибыльными. Ну как быть прибыльным камерному оркестру? Как быть прибыльной Третьяковской галерее? Какую цену на билеты ни ставь, за сколько ни продавай открытки, все равно ты должен быть на обеспечении либо государства, либо каких-то частных фондов.

— Отказ от бумажной версии журнала кардинально проблему выживания не решает?

— Будем реалистами. Больше половины нашего тиража идет в библиотеки. Частных подписчиков не так много. Есть только один киоск в Москве, соответственно в России и на всей планете, где продаются толстые литературные журналы.

Но вот нынче исполняется пятнадцать лет «Журнальному залу». Это огромная онлайн-подборка толстых журналов. Русские по всей планете рассеялись. А там, где рассеиваются люди, говорящие по-русски, среди них мгновенно оказывается писатель. А там, где оказывается писатель, мгновенно начинают выпускать литературный журнал или как минимум альманах.

— Просто не могут по-другому!

— Я по одной из своих специальностей словарщик, составляю словари и справочники современной русской литературы, поэтому могу назвать себя самым информированным человеком в этой области, и ко всему вроде бы привык. Но когда мне прислали по почте несколько номеров альманаха на русском языке, который выходит в Зимбабве, я понял: страсть к писательству у нас неистребима! Там наши летчики, их жены, внешторговцы и дипломаты — а значит, стихи, проза, значит,отмечают очередную годовщину со дня рождения Пушкина и прочее, прочее.

Россия абсолютно парадоксальная страна. У нас читают все меньше, зато пишут все больше. Куда ни заглянешь — в администрацию президента, в генералитет МВД, к персонажам телепередачи «Дом-2», в рубрику «Светские персоны», — за каждым стоит либо роман, либо стишки, либо еще что-нибудь. Совсем уж свежий пример: достал вчера из ящика апрельский номер журнала «Москва», а там — ба! — повесть Дмитрия Рогозина. Того самого, что был «Родиной», а стал представителем России в НАТО.

— Правда, пишут-то как звери! А сайт stihi.ru? Прошу вас, не заходите на него!

— То-то и оно: репутация чтения в обществе невысока, а репутация писания почему-то высока.

В прошлом году я напечатал статью под заголовком «Остров». Подзаголовок — «Место литературы в мире паралитературы». Говоря о stihi.ru, о генералах, руководителях администраций, пишущих «симпатичные повестушки» или стихослагающих, представляю себе какой-то безбрежный океан. В моем кондуите обозначено примерно 40 тыс. (!) наших современников и соотечественников, которые выпустили хотя бы одну книгу стихов или прозы.

Советской власти такое и не снилось. У меня к этому процессу сложное отношение. С одной стороны, это очень хорошо для культуры, потому что объединяет людей, читающих и пишущих по-русски и разбросанных по всему земному шару. Я одну из своих статей начал шуткой: «То, на что евреям потребовалось 2000 лет, китайцам — 200 лет, выходцам из СССР хватило 20 лет. Они заселили весь мир — от Тасмании до Танзании. И везде выпускают литературные журналы». И ставят, скажем, памятники Тютчеву по всему белому свету. Это просто отлично!

Но для литературы это смертельно опасный вызов, потому что для огромного множества людей, как пишущих, так и читающих, разницы между романом, сочиненным девушкой из «Дома-2», и романами Маканина, Иличевского, Славниковой нет. Везде вроде бы диалоги, пейзажи, везде история какая-то. Все усредняется и упрощается.

— Давайте вернемся к серьезной литературе и серьезным премиям. Каков message премии «Поэт»?

— «Поэт» — самая большая поэтическая премия в мире, предмет нашей скромной гордости. Нобелевская денежнее, но она вручается не только поэтам. А почему мы ее придумали? Напомню: около 30 тыс. людей выпустили свои книги стихов, 500 тыс. зарегистрированы на stihi.ru. Как понять, кто есть кто? Существует ли какая-то лестница художественных ценностей и литературных репутаций? Мир плоский или все-таки литература, как и всякая культура, иерархична?

Премия «Поэт» вот для того и создана, чтобы попытаться установить эту иерархию и показать читающему сословию, кого из поэтов нельзя, стыдно не знать.

— Сергей Иванович, пожалуйста, не сдавайтесь как один из хранителей «острова», без которого потеряет смысл существование безбрежного океана. Большое вам спасибо.